各类人群是街道的使用主体,街道空间规划建设需要统筹考虑步行者、骑行者、公交使用者、车行者、街道服务者、街道商业及客货运从业者的使用需求,并对儿童、老年人、残障人士等弱势群体和快递员、环卫工人等街道使用频率较高人群予以关注。

通勤人群

安全、便捷、快速的到达目的地,就近取用、停放非机动车、共享单车等通勤交通工具,交通方式转换无缝衔接,通勤首末端可购买早餐、生鲜。

老年人

安全舒适的到达菜市场、社区活动中心,过街距离较短、时间充足,交通信号与标识清晰易懂,公交站点就近可达,夜间照明条件好,可以在街道交流、休息、锻炼、跳广场舞。夏季有树荫,冬日有阳光。

街道商业从业者

相对固定的经营区域,高峰期客户排队空间适度保障,提供电力供应、垃圾存放等基础设施,公共厕所方便可达。

残障人士

安全顺畅的到达目的地,盲道、坡道等无障碍设施空间连续且不被侵占,与公交站点、沿街店面等场所通过坡道连接,交叉口区域提供声音与触觉提示。

青少年

安全、舒适、独立的上下学,步行路径完整连续,有可互动的景观元素和较为丰富的空间体验,可在街道中运动、休闲、社交。

客货运司机

舒适安全的行车环境,公共厕所旁、上下客、货运装卸等区域提供临时停靠空间。

环卫工人

安全的街道清扫环境,方便摆放清扫工具和停放车辆,责任空间范围内可用餐、短憩,恶劣天气和突发情况下可躲风、避暑、避雨。

儿童

安全舒适的步行上下学,家、学校、游乐场(或街头公园)之间的步行路径完整连续,有一定的趣味性,可与家长、朋友结伴并行,也可自由独立活动。

游客

步行空间宽敞、连续,导引标识体系完备、易懂,公共交通站点设置合理,两侧建筑尺度适宜、相对通透,立面能体现地方元素和美学气质。

快递员

安全快速的到达目的地,非机动车通行空间充足,可在目的地附近特定区域休息、等待,恶劣天气或突发情况下可躲风、避暑、避雨。

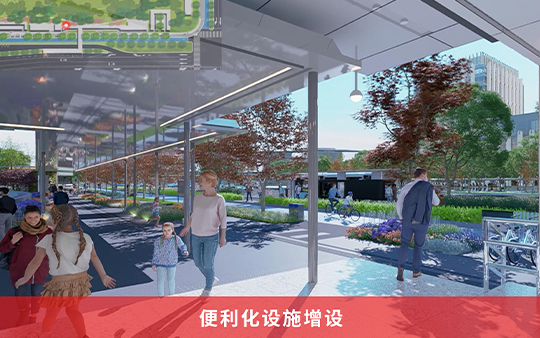

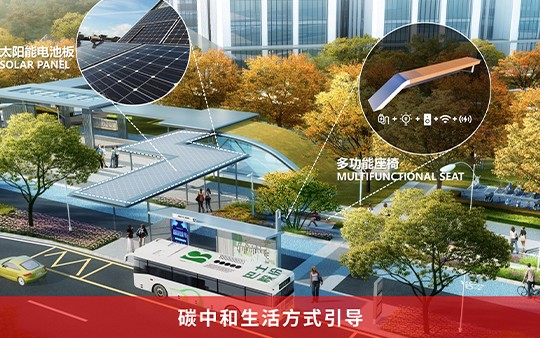

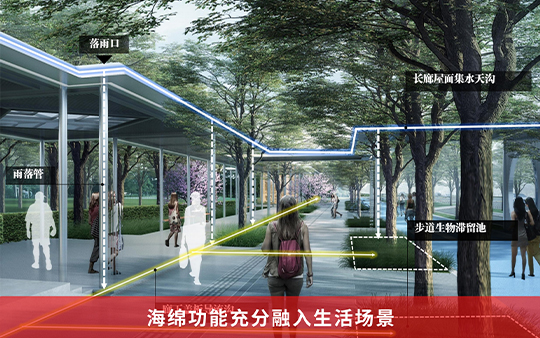

场景是人群活动在空间上的具体呈现,依托六大类场景营造明确街道空间品质提升要求,并在规划建设中予以落实。在满足基本出行功能的前提下,优先进行与场景活动需求相匹配的功能设施配置,有条件的地区可适度开展其它有助于品质提升的功能拓展和环境优化。

苏公网安备

苏公网安备