泰州医药高新区作为我省重点建设的特色产业基地之一,是省委、省政府重点打造的全省生物技术与新医药产业核心区、综合改革试验区、转型升级先导区。近年来,医药高新区努力践行五大发展理念,以土地资源的节约集约利用为根本,进一步推进“双提升”行动落地见效,按照“企业集中、产业集群、要素集聚、土地集约”的总体要求,积极转变园区开发建设的传统模式,创新土地利用方式,探索打造符合医药产业特色的“321”综合节地模式,以最少的土地资源消耗实现节地水平和产出效益的最大化。

三维立体利用模式

最大限度挖掘土地资源的利用潜力,确立三维立体开发理念,推进空中资源实行高端化利用,地面资源实行精细化利用,地下资源实行拓展化利用,通过用地结构分层立体化使用方式,实现土地产出的“倍增效应”。

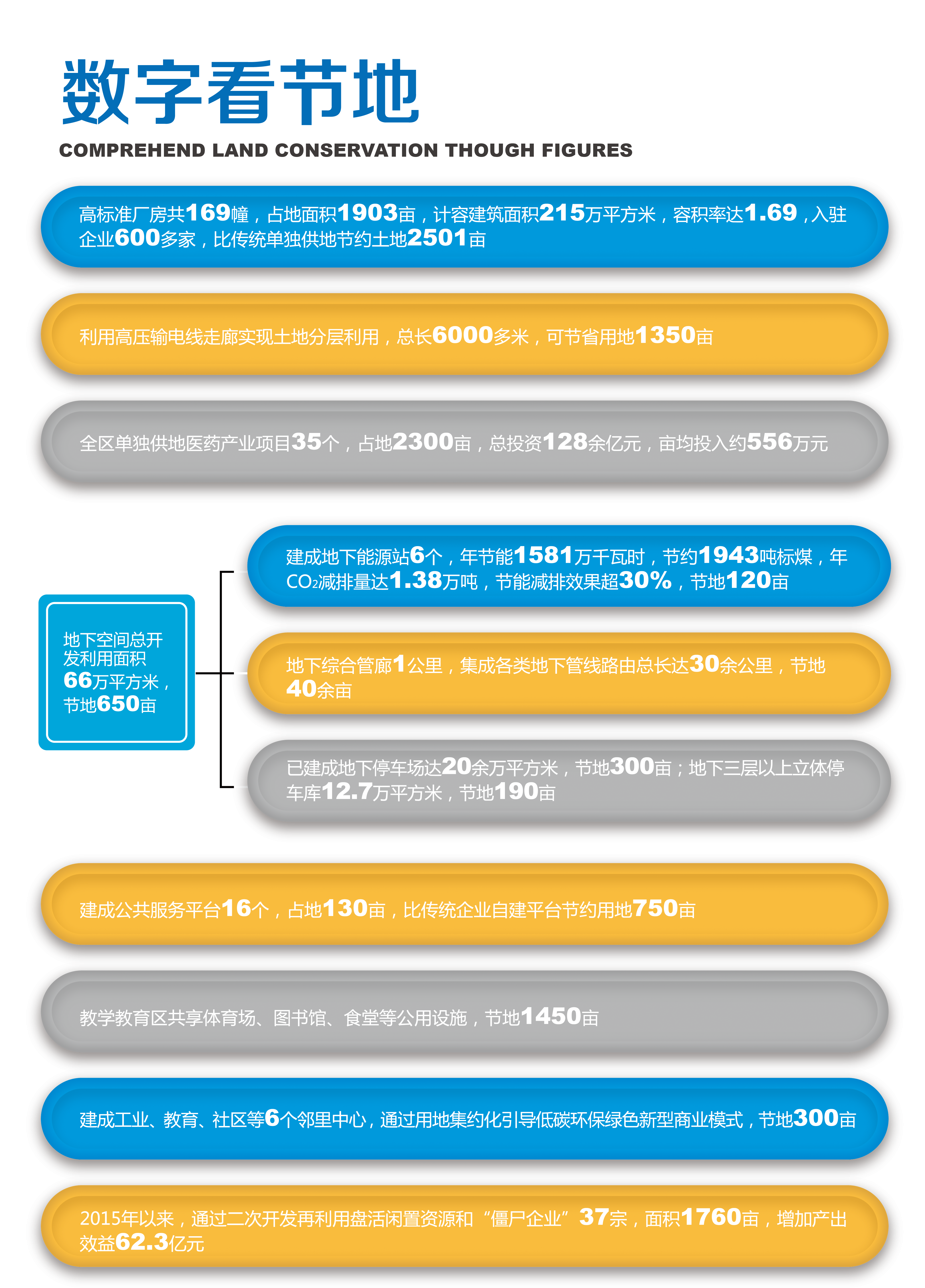

一是优先空中发展。以土地节约集约引领规划和开发。园区坚持建4层以上高标准厂房,部分达10层以上。全区高标准厂房共169幢,占地1903亩,计容建筑面积215万平方米,平均容积率1.69。已建成投入使用的厂房入驻企业近600家,使用率85%以上。对高压输电线走廊实行土地分层复合利用,建成集医药种植、道路交通、绿化景观为一体的生态走廊。建成地上3层以上立体停车场1.7万平方米。

二是用足地面资源。建立项目的用地准入门槛制度,实行差别化分类供地,以投资强度定规模,以产业方向定层次。对投资强度低于500万元/亩的,一律进入高标准厂房;对符合独立供地的企业,由园区“5+X”联席会议综合评定。目前,园区在建独立用地产业化项目35个,占地2300亩,总投资128亿元,平均单个项目投资近4亿元,亩均投入约556万元。

三是拓展地下空间。在全省开创工业用地出让地下空间的先河,利用地下空间的资源潜力建设能源站、综合管廊等。已建成教育教学区、中试三期等6个地下新能源站,实行集中供冷、供热、供气、供电,与地上常规能源站相比可节约用地120亩。

建成泰州地区唯一的综合管廊,长1公里,收纳了集电力、通讯、空调、蒸汽管道(线)等20多条管线,线路总长超30千米,节约用地40余亩。已建成地下停车场达20余万平方米,节地300亩。

二次开发利用模式

策应土地利用供给侧结构性改革,针对高新区土地资源紧缺的现状,摒弃盲目扩张和资源消耗的传统理念,通过多种方式推进土地二次开发利用,处置“僵尸企业”,盘活闲置资产,努力缓解土地供求结构性矛盾。

一是转型升级再利用。积极通过“腾笼换鸟”,针对部分传统产业在转型升级过程中,因产品技术落后、产能下降导致企业发展困难或破产,造成土地闲置的情况,借助产业结构调整,引导新兴朝阳产业,鼓励新产业、新业态利用低效存量土地。

安方电力科技有限公司原生产传统机电产品,用地101亩。2010年年产值1870万元,利税121万元。企业利用厂内空地,通过转型升级引进新生产线,开发配网自动化、电能质量监测等系列产品。2015年实现销售收入5.52亿元,利税4336万元,亩均利税达43万元,产出效益比原来提升36倍。

二是供给倒逼再利用。从土地供给层面出发,以土地指标的紧缺倒逼土地再利用。对低效利用严重的企业,实行严格的指标管控,企业在发展过程中不得继续新增用地面积,必须在原有土地上加大投资力度,提高土地产出效益。围绕“去产能”,把好项目用地准入关。对不符合国家产业政策的项目一律不供应土地。对“互联网+”等国家鼓励发展的新产业、新业态,采取差别化用地政策,以“先存量、后增量”的原则,鼓励盘活利用现有用地,引导新产业集聚发展,支持新业态发展。

新源电工器材有限公司为扩大生产规模,需新增用地。在土地供应紧张的情况下,政府引导其利用某机械制造有限公司闲置的厂房和土地93.7亩,新上6条生产线扩大产能,主要生产超特高压绝缘纸板和绝缘成型件。2015年实现销售收入2.5亿元、利税4520万元。

三是市场调节再利用。针对部分“僵尸企业”,采取收回、转让、置换等市场方式,加大闲置低效用地的盘活处置,推动土地二次开发利用。

某电梯生产企业因项目资金原因,形成“僵尸企业”。政府通过市场调节,实行有偿回购,重新将土地供地给巨腾电子科技有限公司,生产笔记本电脑、平板电脑和其他手持装置金属机壳,预计年产值达15亿元,利税2亿元。

一体共享利用模式

导入“一体化”建设理念,按照“集中建设、共享共用”的原则,推动“平台集中、配套集成”,建立产业平台、能源配置、教育设施、公共服务四大共享机制,探索出符合医药产业特色的土地共享利用模式,既降低了企业投资和运营成本,又节约了有限的土地资源。

一是产业平台共享。突破一般开发园区独立配套思路,建设了覆盖医药研发、生产、销售的全产业链公共服务平台,面向落户企业开放,实施资源共享。

目前已经建成运营的16个公共服务平台,占地130亩,比传统企业自建平台节约用地750亩。

二是能源配置共享。突出“绿色”发展理念,利用地下综合管廊,充分整合地下利用功能,将区内6个能源站连成一体实现能源共享共用,能源配置更加科学合理。

每个能源站可直接服务3公里半径范围,年节能1581万千瓦时,节约1943吨标煤,年二氧化碳减排量达1.38万吨,与传统独立能源供应相比,节能减排效果超30%,既降低了能源消耗,又节约了土地资源。

三是教育设施共享。教育教学区内南京中医药大学翰林学院等三所独立学院,通过对教育教学各类资源实行整合,三所学院共用体育场、图书馆、食堂等公用资源,打破高校之间相互独立的格局,建设“没有围墙的大学”,实际节约用地1450亩。

四是公共服务共享。在全区范围内打造6大邻里中心,独立供地企业一般不单独建设食堂、宿舍、运动馆等配套设施,由区内邻里中心实施统一配套,为百姓提供“一站式”的服务。打破了传统沿街为市的粗放型商业形态,通过用地集约化引导低碳环保绿色新型商业化模式。

该综合节地模式适用于各类开发园区,特别是技术含量高、产业特色明显的专业性园区,可有效缓解土地资源稀缺带来的发展制约瓶颈,深入挖掘内部资源潜力,提升土地综合利用效率。

|