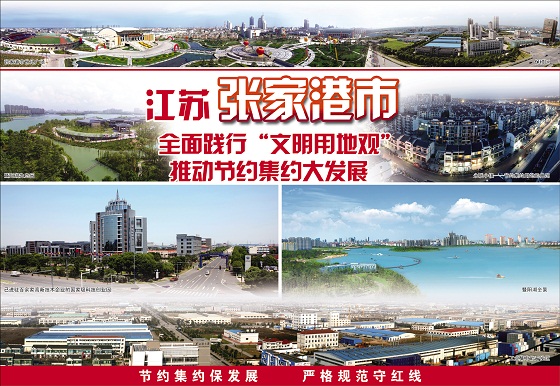

城市大发展,江南好风光。地处长江和沿海两大经济带交汇处,长江下游南岸的一座新兴港口工业城市张家港市以“团结拼搏、负重奋进、自加压力、敢于争先”的张家港精神加快行进在科学发展、转型发展、创新发展的道路上。

1994年以来,张家港经济实力稳居全国百强县市前三位,先后在各个领域获得160多项国家级荣誉,物质文明和精神文明享誉全国的同时,为适应经济规模的不断增大和城市空间的不断扩大而走出来的“文明用地”新路子也赢得了社会的广泛关注与赞誉。

功在当前,利在长远。近年来,张家港市积极开展国土资源节约集约模范市创建活动,深入推动国土资源节约集约利用,以“合理用地,高效用地,统筹用地,规范用地”为内涵的文明用地观,始于心、践于行,用国土资源可持续利用推动经济社会的可持续发展。

齐抓共管,在创建机制上下功夫

重视组织领导。张家港市政府把创建工作列入重要议事日程,成立了创建工作领导小组,并在市国土局下设创建办公室,建立了一系列创建管理制度,为创建顺利开展提供了坚实保障。各镇(区)也分别成立了创建领导小组。今年又将创建工作写入政府工作报告,并对创建领导小组进行了调整,进一步强化了创建工作的组织领导。

管理职能分工。2011年5月及今年3月,张家港市先后召开了两次创建工作会议,细化、量化成员单位工作职责,落实创建活动经费,对创建工作进行了全面部署。结合实际制定了创建活动实施方案和宣传方案,确保创建活动扎实有序开展。各镇(区)也制定了创建实施方案。

推动宣传引导。重宣传引导是张家港市推进国土资源节约集约创建活动的工作策略。结合整体宣传方案,先后以“4·22世界地球日”、“6·25全国土地日”等关键时机为切入口,充分借助网络、广播、电视、报刊、现代通讯、政风行风热线、公共交通电子屏等多种媒介渠道,多层次、多渠道、全方位开展各类宣传活动,相继在各级各类媒体进行宣传报道,营造了人人参与节约集约、人人支持创建的浓厚氛围,全面叫响了张家港的文明用地观。

多管齐下,在创新举措上下功夫

科学规划优布局。强化土地利用总体规划的管控作用,并将土地利用规划与城乡一体化规划相结合,加快推进“工业向园区集中、农民向城镇集中、土地向规模经营集中”,张家港市形成了“一城四片区”(金港、塘桥、锦丰、乐余四大功能片区)的格局,农民集中居住率达到54%,土地规模经营面积达到34万亩,实现了土地空间布局的优化和土地资源的合理配置。

产业引导调结构。编制了《张家港市优先发展产业指导目录》,目录内的项目优先供地,目录外的项目用地严格审查。从严从紧利用好土地计划指标,控制各类建设用地的规模、结构、布局,限制高地耗、高能耗、低产出的用地供应,加大对新兴产业项目、现代服务业等产业转型升级项目的保障力度,重点保障投资强度大、占地面积小、资源消耗低、集聚能力强、产出效益高的项目,体现“有保有压”、“控增逼存”。

准入门槛控增量。对新建工业项目实行亩均投资和注册资本双控,省级以上开发区工业项目亩均投资不低于400万元,各镇工业集中区不低于300万元;内资项目注册资本不低于总投资的1/4;总投资3000万元以下的新增工业项目原则上不单独供地。今年又实施新增用地项目联合评估审查,由发改委、国土局、经信委、财政局对产业方向、企业投资能力、项目能耗、产出水平、投资强度等进行审核评估,并将亩均投资强度提高到省级以上开发区不低于500万元、各镇工业集中区不低于350万元,新增用地项目达产后亩均入库税收不低于20万元。

土地整治保资源。从1991年底开始,持续开展土地复垦、整治、整理、保护、建设“五位一体”综合整治,并结合长江滩涂围垦、老宅基拆并等,大力实施土地复垦整理。1992年到2011年,累计整治45353亩(不含易地整理补充耕地),实现了耕地总量占补平衡。目前正在实施的两个“万顷良田建设工程”,可形成高标准农田25956亩,复垦整理后可增加耕地1889亩。

腾笼换凤逼存量。持续开展“清理闲置土地、置换低效用地、保障重点用地”行动,各镇(区)每年确定闲置低效土地盘活利用计划,定期清理自查。2011年,张家港市盘活存量土地6500亩, 存量土地供地率接近50%。今年出台的《关于淘汰落后腾笼换凤补贴资金结算办法》将“收回后重新供地”、“直接转让”、“复垦置换”、“关停回购”、“搬迁置换”五种类型纳入补贴范围,进一步推动了节约集约用地。

上天入地拓空间。鼓励建造多层标准厂房,工业用地在符合规划、不改变用途的前提下增加容积率的,不增收土地价款。建设多层厂房的城市基础设施配套费按照项目容积率实行差别征收。加快地下空间的规划编制和开发利用,通过政策引导、价格扶持等措施,合理规划和开发利用地下空间,充分挖掘地下空间建设用地潜力。鼓励企业之间通过自主建设、合作建设、第三方投资建设等方式,共享门卫、车库、食堂、商店、宿舍等配套设施,充分节约土地。

全程监管促集约。实施国土资源精细化管理,从批地、用地各环节抓起,严格项目筛选,严格控制批地,严格监控供地。特别是强化供地的后续监管,切实做到“一台账(用地项目监管台账)、二申报(项目开工申报和竣工验收申报)、三到场(项目审批后交地时到现场放样钉桩,合同约定动土日到现场核对检查,竣工日到现场测量验收)”,防止少批多用、移位占用等违法占地发生。

防查结合严执法。按照“堵源头、打重点、断后路”的工作思路,坚持“分片包干、责任到人、定期巡查、逐级负责”,坚持定期巡查与例行巡查相结合,主动巡查和群众举报相结合,前移监督关口、下移工作重心、狠抓重点案件,构建了“横向到边、纵向到底、上下联动、部门协调”的土地执法监察网络。2011年投入20多万元,建成了覆盖张家港全市的GPS国土资源信息管理系统,使用GPS手持设备进行日常执法动态巡查,使违法用地行为能够早发现、早报告、早处置,确保土地执法巡查不留死角。

规范管理,在务求实效上下功夫

强化制度建设。近年来张家港市相继出台了《关于对拍卖、挂牌成交地块限期办理用地手续、缴纳土地出让金的通知》、《关于加强房地产用地全程监管的意见》、《关于印发张家港市地下空间开发利用暂行办法的通知》、《张家港市强化集约用地管理、促进产业转型升级实施意见》、《关于印发张家港市淘汰落后腾笼换凤考核意见的通知》、《关于淘汰落后腾笼换凤补贴资金结算办法》、《张家港市土地执法监管共同责任制实施办法》等一系列文件,初步形成了节约集约用地的制度体系,实现了国土资源管理的规范化、制度化,有效推动和保障了全市土地资源的节约集约利用。

强化奖惩激励。早在1991年,张家港市就将土地管理纳入每年各镇的两个文明建设“十二杯”竞赛,实行“一票否决”:每个镇有半亩以上抛荒、累计抛荒达3亩以上,或出现一宗3亩以上违法用地的,取消该镇“农业丰收杯”评比资格;对出现违反农民建房规定的,取消该镇“创建杯”和“新风杯”评比资格;凡有违法占地建房、超面积建房或乱搭乱建的,农户一律不能评为“文明新风户”。2007年,又将“节约和保护耕地,不断提高土地节约集约利用水平,无违法用地、无乱占乱建现象”纳入全市文明镇、文明村的创建管理和考核范畴。近几年,每年下发淘汰落后腾笼换凤工作考核意见,将其纳入市委、市政府责任制考核体系并分解落实到各镇(区),对各镇(区)盘活存量土地用于发展新兴产业的,每亩奖励10万元,充分调动了各镇(区)盘活存量的积极性。

通过扎实开展创建活动,依法依规用地和节约集约用地的观念深入人心,节约集约用地的各项制度逐渐建立、完善,张家港市初步形成了完整、规范、有效的节约集约用地制度体系,国土资源管理工作的制度化、规范化和科学化水平不断提高,形成了“党委领导、政府负责、国土牵头、部门协同、公众参与、上下联动”的国土资源管理工作的新格局。2011年,市建设用地地均GDP达到每公顷586万元。

践行“文明用地”观念,进一步推进创建活动,以土地资源节约集约利用推动经济结构调整和发展方式转变,全面促进经济和社会发展,张家港市以先行者的姿态创新前行,探索不止。 |