一、矿地融合支撑苏南现代化建设示范区资源高效利用

1、开展苏南资源环境承载力评价,梳理出支撑苏南现代化建设示范区发展的5大有利资源环境条件(耕地资源优良,地下空间开发适宜性好,地下水资源量大,地热浅层地温能等新型清洁能源开发利用前景好,地质遗迹众多)及制约苏南现代化建设示范区发展的4个重大资源环境问题(现有建设用地存在诸多地质安全隐患,地下水质、土壤环境质量恶化趋势明显,地面沉降地质灾害发育)。

图1苏南建设用地较强限制性评价图

2、富硒土地资源开发利用前景广阔。调查结果显示宜兴市44%的农用地土壤Se含量达到富Se土壤标准,圈出23处富硒开发区,5处富硒耕地面积为14007公顷,适宜开发种植富硒水稻;富硒果园区域7处,面积为2698公顷,位于宜兴市南部山地区域,适宜开发富硒板栗;富硒茶园区域11处,面积为3038公顷,分布较为零散,适宜开发富硒茶叶,如图2所示。

图2 宜兴农用地土壤富硒区划图及富硒农产品

3、全面摸清宜兴市地质遗迹家底。宜兴市旅游业发达,地质遗迹众多,但开发不足。宜兴市共有溶洞76处,目前仅开发4处。本次对地质景观进行了系统调查与评价,并逐一登记造册,提出了保护及开发建议。

图3 宜兴市岩溶景观

二、城市地质调查支撑城市资源节约集约利用

我省先后开展苏州、镇江、徐州、泰州、宿迁等城市地质调查工作,围绕城镇化进程中的资源与环境问题,在地下水合理开发利用与保护、低碳循环发展等方面取得了最新成果,有效支撑了城市资源节约集约利用。

1、高效利用采空区构建地下水库应急水源地。目前,徐州市城市供水中地下水所占比重约为50%。作为江苏省唯一的煤炭基地,徐州市城市供水水源地周边分布着规模不等的几十座矿井,在持续130余年的采矿过程中,给徐州市岩溶水水源地造成了巨大影响,影响城市供水安全。针对目前徐州市面临的地下水水资源短缺问题和煤矿开采中地下水污染(矿井水)、水资源浪费的矛盾,结合徐州城区周边的特殊矿井地下水系统,提出矿井水储用的新途径。包括结合典型矿井的水质特征,利用地下采空区作为储水空间,构建矿区“地下水库”;利用矿区优质地下水资源,开展矿区地下水资源的恢复利用;利用现有水源地的调蓄能力,开展特定条件下的应急超限开采等,并结合各自地缘优势提出徐州城市供水应急水源地的综合建设方案,依据不同的应急状态条件,提出应急供水方案等研究,对于破解徐州市工业发展和城市缺水难题具有重大战略意义。

|

图4 徐州市矿井与岩溶水水源地分布

|

图5 徐州研究区煤矿地下水库分布关系图

|

2、地热资源调查促进绿色低碳产业发展。《泰州城市地质调查》查明泰州中深层地热资源潜能巨大,已经探明的可采资源量总计13728m3/d,占可采资源总量的3.13%,而目前正在开采的资源量仅为1221m3/d,仅占可采资源总量的0.27%。同时,泰州城市规划区内浅层地温能存储量达4.0321×1014 kJ/℃,可开采资源量夏季达2.476×107 kW,冬季达1.909×107 kW,可以提供2.386亿m2建筑物的制冷和供暖服务。深部地热与浅层地温能均具有巨大的资源开发潜力。根据研究成果结合泰州市的国民经济发展规划和旅游规划,对深部地热和浅层地温能资源的开发利用提出布局建议,提出了产业发展引导方向,有力促进泰州地热资源开发的健康发展。

三、农业地质调查成果支撑国土资源优化利用

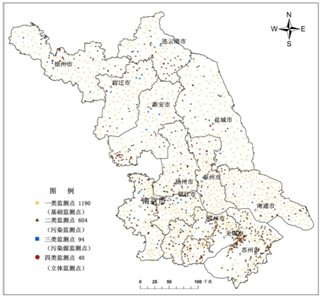

(1)开展全省国土(耕地)生态地质环境监测,建设耕地监测网具有重要的现实意义。监测网设置四类监测点共计1928个,针对土地利用类型布设一类监测点,主要监测永久基本农田、基本农田,兼顾大片蔬菜基地等;针对已有土壤污染资料布设二类监测点,主要监测以往调查发现的耕地污染区,耕地土壤元素含量变化增长幅度大等地区;针对污染源布设三级监测点,包括燃煤发电厂、金属加工企业等周边耕地土壤;针对耕地质量外部因素和耕地污染结农产品危害布设四类监测点(图6)。

从地质环境调查角度实施耕地生态环境监测不仅可以掌握耕地质量现状及其变化趋势,还可以在确保耕地的基本安全以及健康基础上,保障农产品的安全,并且还可以为防治水土污染等地质环境保护提供重要依据。

图6 全省国土(耕地)生态监测网

(2)耕地污染防治工作初见成效。江苏为了探求有效的耕地质量保护新途径,借助矿地融合之优势提升土地整治的成效,我院与南京大学等六家科研院所合作联合开展了《江苏耕地质量提高与污染防治研究—典型地区耕地污染修复与防治示范》项目,拟建成苏南酸性土壤镉污染修复示范区,苏中碱性土壤镉污染修复示范区,苏北碱性土壤砷污染修复示范区,已成功修复污染耕地面积超过150亩。通过项目的实施拟将农作物中镉(Cd)含量降低30-50%,或将土壤中镉(Cd)含量降低30%以上。

四、沿海地区综合地质调查成果支撑后备土地资源综合利用

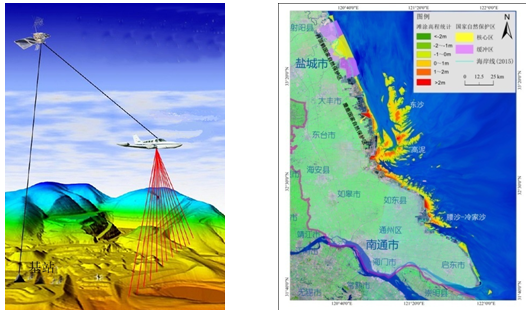

江苏沿海后备土地资源丰富,地质环境条件复杂。沿海地区综合地质调查项目围绕“查条件、摸家底、探问题、提对策、建系统”五大工作目标,基本查明江苏沿海基础地质环境条件,围绕地质资源与重大地质环境问题开展专项调查,阶段性调查成果有效支撑了沿海土地资源高效利用,尤其是后备土地资源开发利用,1950~2015年我省共完成滩涂围垦560.55万亩,为社会经济发展、保持耕地动态平衡做出了重要贡献。

江苏沿海高程在-3米以上(1985黄海高程,下同)可供围垦开发的滩涂资源总量为318.31万亩(约合2122平方公里),集中分布在射阳河口以南的东台、如东沿岸以及沿海中段的东沙、高泥、条子泥等近岸辐射沙洲,是未来滩涂围垦开发利用的重要潜力地区,其余地区呈零散分布状态。可供围垦的滩涂资源主要位于高程小于2米的中潮滩和低潮滩,占总量的九成以上,其中位于低潮滩的占总量的77.56%,近一半分布于东沙、高泥和条子泥。

|

图7 机载激光雷达扫描探测

|

图8 江苏沿海滩涂资源分布图

|

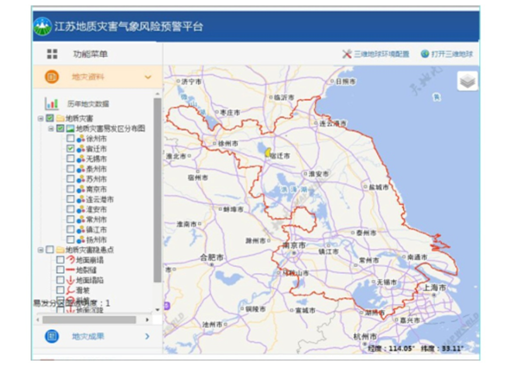

五、互联网+地质灾害防治支撑国土资源可持续利用

在当前”互联网+”时代背景下,升级改造了原有的气象预警平台,实现了气象预警预报的全自动,使预报成果更科学、更快捷高效;同时实现预警模型的二、三维联动显示。2016年共发布地质灾害气象风险预警预报9次、预警提示信息3次,制作预警产品122套、发送预警短信37368条。成功预报地质灾害险情17起、灾情6起。成功处置了省纪委大院北侧滑坡地质灾害隐患、常州溧阳市土包山铁矿采空地面塌陷、连云港新浦磷矿采空地面塌陷、栖霞区泰新路北侧笆斗山滑坡等突发地质灾害灾(险)情。自主开发的江苏汛期地质灾害气象风险预警手机APP已上机试运行,利用移动客户端平台优势实现了地质灾害的现场化、实时化和便捷化管理。

图9 江苏地质灾害气象预警平台

图10 江苏汛期地质灾害气象风险预警手机App(试运行)

|